私たちは日々の暮らしのなかで、「できて当たり前」という空気と、「できないよね」という視線の、両方にさらされることがあります。これは障害の有無にかかわらず誰にでも起こることですが、特に障害があると、その振れ幅が極端に大きくなるのではないでしょうか。私自身も何度もその板挟みを経験してきました。

「できて当たり前」と言われると、ちょっとした失敗や遅れが強調されます。たとえば、日常の中で少し動作が遅れるだけで「なんでそんなこともできないの?」と責められるような空気。逆に「できないよね」と思われると、本当は挑戦できることでも、最初からチャンスを与えられなかったり、「やらなくていいよ」と排除されたりする。そのどちらも、当事者にとっては大きな痛みになります。

「できて当たり前」という重圧

「できて当たり前」という言葉は、一見すると励ましのように聞こえるかもしれません。しかし実際には、そこには「できなければならない」という強い圧力が含まれています。社会で言う「当たり前」は、しばしば健常者の基準を前提にしています。その基準に自分を合わせようとするほど、できなかったときに「欠けている」「遅れている」と見られてしまうのです。

私も日常生活や仕事の場面で、「普通ならできること」をうまくこなせなかった経験があります。体の動きが思うようにいかないときや、作業が遅れてしまうとき、「当たり前のことができない」と自分で自分を責めてしまう。周囲からの期待がプレッシャーとなり、それを果たせないと強い劣等感につながるのです。

「できないよね」と決めつけられる悔しさ

一方で、逆の体験もあります。障害があるという理由だけで「きっと無理だよね」と最初から線を引かれること。チャレンジする機会さえ与えられず、挑戦する前に結果を決めつけられてしまうことです。

「できないよね」と言われるとき、そこには“心配”や“配慮”のつもりもあるかもしれません。けれど実際には、それは当事者から挑戦の場を奪い、可能性を縮めてしまうものです。私は過去に「無理だと思うからやらなくていいよ」と言われたことで、自分の力を試す前に諦めてしまった経験があります。それが積み重なると、「どうせ自分にはできない」という思い込みが強くなっていきます。

心理学的に見えること

心理学では「自己効力感」という言葉があります。これは「自分はやればできる」という感覚のことです。自己効力感が高い人は、挑戦する意欲が生まれやすく、困難に直面しても立ち直りやすいと言われています。しかし、「できて当たり前」と「できないよね」の間で揺れ続けていると、この自己効力感はとても揺らぎやすくなります。

また「ラベリング効果」という心理学の考え方もあります。「あなたは〇〇だから」という言葉で貼られたラベルは、知らず知らずのうちに本人の行動や自己イメージを縛ってしまいます。「できて当たり前」と言われれば失敗が怖くなり、「できないよね」と言われれば挑戦を避けるようになってしまうのです。人の言葉や期待は、それほど大きな影響を与えるものなのです。

どう向き合えばいいのか

それでは、この二重のプレッシャーにどう向き合えばよいのでしょうか。私が大切だと思うのは、「どちらにも振り回されない視点を持つ」ことです。

まず、「できて当たり前」という基準を疑うこと。誰かにとっての“当たり前”は、必ずしも自分にとっての“当たり前”ではありません。人それぞれにペースややり方があり、それを一律に比べることはできないはずです。

次に、「できないよね」という決めつけに対しては、自分の声を小さくてもいいから積み重ねること。「やってみたい」「挑戦してみたい」という思いを口にするだけでも、そのラベルに抗う第一歩になります。

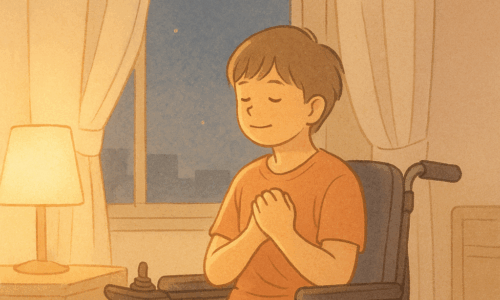

そして何よりも、自分で自分を承認すること。小さな「できた」を見逃さず、「今日はこれができた」と認めること。それは周囲からの評価に左右されない、自分自身の支えになっていきます。

まとめ

障害の有無にかかわらず、「できて当たり前」と「できないよね」の板挟みは、多くの人が経験するものです。しかし当事者にとっては、その揺れ幅がとても大きく、心をすり減らす原因になりやすいものです。

けれども、私たちは「普通」という基準に従うだけの存在ではありません。できないときがあってもいいし、挑戦してうまくいかないことがあってもいい。それでも「自分らしく生きている」ことに変わりはありません。

「できて当たり前」と「できないよね」、その両方の言葉に縛られすぎず、自分の歩みを見つめ直すこと。それが、比較に振り回されない生き方につながるのだと思います。

この記事へのコメントはありません。